Post記事

フードロス削減のための「おいしい!とっとり30・10(さんまる・いちまる)食べきり運動」とは?

「おいしい!とっとり30・10(さんまる・いちまる)食べきり運動」は、鳥取県が実施するフードロス削減のための取り組みです。フードロス、または食品ロスと呼ばれる問題は、世界全体で廃棄される食品の量があまりにも多いことから注目されるようになりました。

日本も食品の多くを輸入に頼る一方で、その大部分が廃棄されるという矛盾を抱えています。食品ロスが増えることでどんな影響があるのかや、食品ロスを減らすために一人ひとりに何ができるのでしょうか。

この記事では、鳥取県の取り組み「おいしい!とっとり30・10食べきり運動」について紹介しつつ、フードロスの現状を解説します。

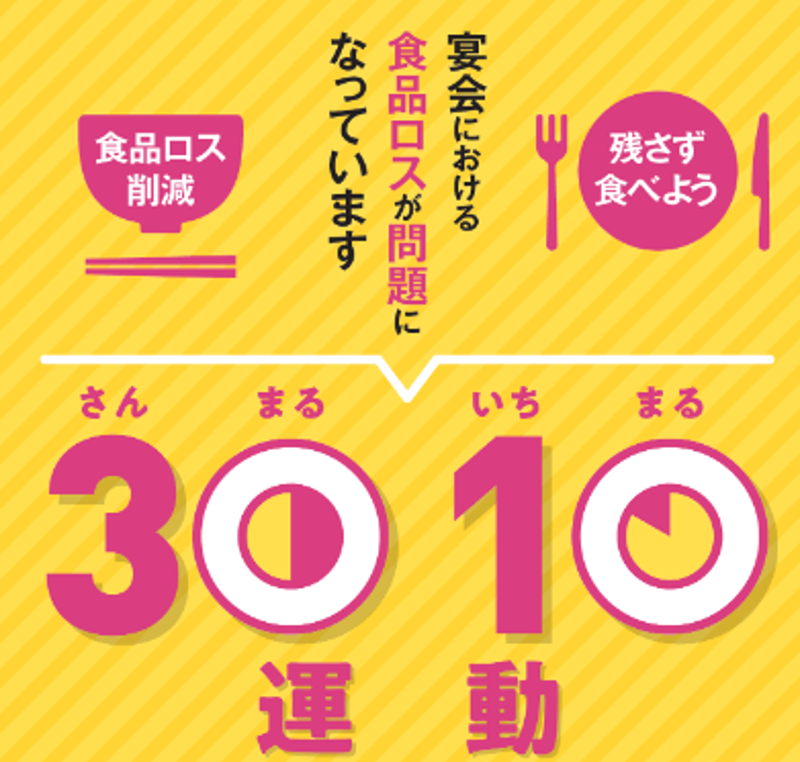

「おいしい!とっとり30・10食べきり運動」とは

外食、特に宴会やホームパーティなどの機会が多くなる年末年始や歓送迎会が多くなるシーズンに、食べ残しによるフードロスを減らすための取り組みです。

日本国内で生ゴミとして廃棄されてしまう食品の量は飲食店や居酒屋から出るものが深刻で、宴会で廃棄される量の増加が問題となっています。

「おいしい!とっとり30・10食べきり運動」は、注文した料理を残さず食べるために、宴会やテイクアウトでどのようなことに注意しなければならないかを広報しています。

詳しい内容は?

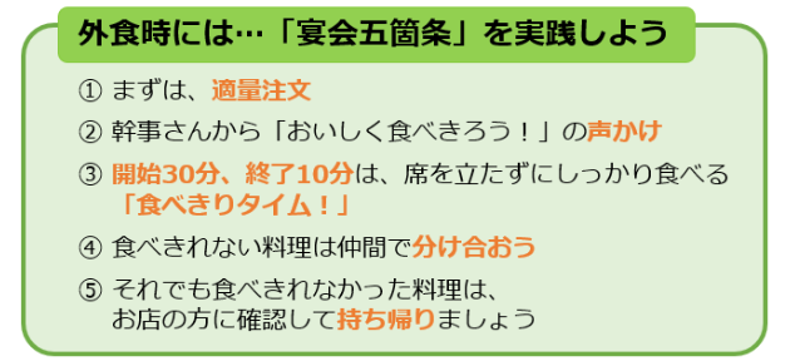

フードロス削減のための取り組みとして、「宴会五箇条」が推奨されています。重要なポイントは3つです。

- 開始30分間は、できたての料理をおいしく食べ、終了10分間は、席に戻り残さず食べる

- 参加者に合わせて適量注文する

- どうしても食べきれなかったらお店の人に確認して持ち帰る

ポイントを達成するため、幹事を担当する方が積極的に声掛けをし、参加者全員で分け合って食べるように声掛けし合うことが推奨されています。

テイクアウトの場合も同じです。食べきれる量を考えて注文すること、保存できるからと油断せず、適度な量を意識してメニューを選ぶことを心がけましょう。

目的について

外食、特に宴会で出る食べ残しの量を減らすことが目的です。居酒屋やお酒の飲める店での食べ残しの量がフードロス全体の中でも最も多いからです。

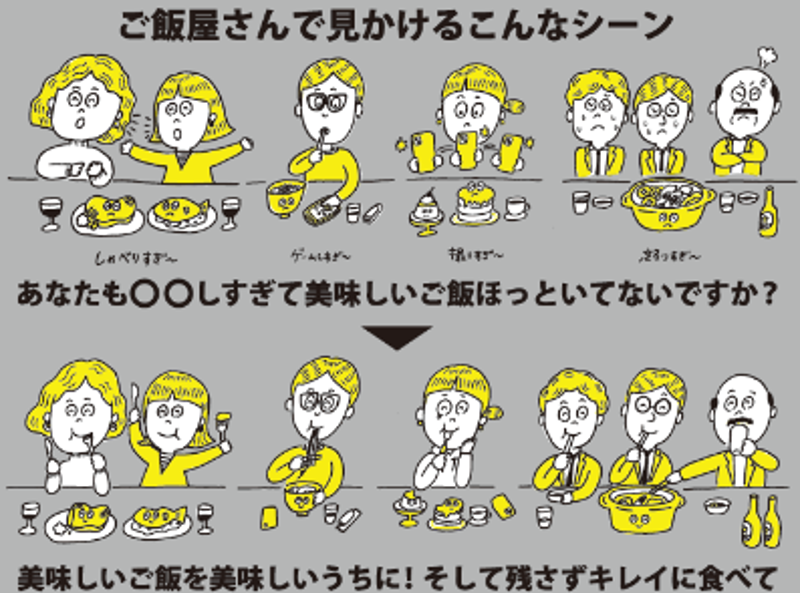

啓発ポスターにもあるように、宴会では会話に集中してしまい、料理に意識が向きにくくなります。

個人で飲食店を利用するときに、SNSやスマートフォンが気になりすぎて、料理を残したまま退店してしまうお客さんもいるそうです。

会食や食事中は、食べることにしっかり向き合ってほしい、提供される料理を大切に味わってほしいという願いが込められています。

食べ残しの実態

日本財団ジャーナルによると、日本全国で1年間に廃棄される食品の推計総量は2022年時点で472万トンにも登るようです。2014年に推計が開始されたときは641万トンだったため、削減の効果は出始めていると言えます。

2022年度の推計量を日本人1人ひとりに当てはめてみると、1日あたりお茶碗1杯分のご飯が必ず捨てられる計算になります。

決して少ない量とはいえません。

食品ロスの量が増えることで起こる問題の例です。

- 生ゴミの量が増えることで環境汚染につながる

- 回収した生ゴミを焼却処理することでCO2排出量が増え、温暖化が加速する

食品ロスが引き起こす問題ではありませんが、日本のように食料の多くを輸入している国ほど廃棄量が多く、開発途上国では十分な食料が行き渡らず飢餓に直面している人が多いという「食の不均衡」も無視できません。

世界のあらゆる地域に暮らす人が十分な量の食事を取り、健康的な生活を送るためにも、先進国が食品ロス改善に取り組むことは大きな意味を持っていると言えます。

参考 「世界で捨てられる食べ物の量年間25億トン。食品ロスを減らすためにできること」日本財団ジャーナル

鳥取市全体でフードロスをなくそう!期間中だけでなく、毎日も意識してみよう

この記事では、外食やテイクアウトでのフードロス削減の取り組み「おいしい!とっとり30・10」について紹介しました。宴会開始の30分と、終了前の10分は食べることに集中しようという考え方がユニークです。

家庭でも同じ取り組みが可能かもしれません。現在40代の私が小学生のころは、給食や夕食を決して残さないように、先生や家族から厳しく叱られた思い出があります。しかし、近年の鳥取市では学校給食の残食が多いことが各小中学校で問題になっています。

給食ではふざけずに食べることに集中すること、家庭では買い物に行くとき冷蔵庫に何があるか確認して、無駄な買い込みをしないなど、まねできることも多いはずです。せっかく作ってもらった料理を残さず食べることと、自分が食べられる十分な食事量について、考えることから始めてみてください。